目 录

学校概况……………………………………………………………………………1

第一章 2019届毕业生生源情况

1.1 毕业生生源总量统计……………………………………………………………5

1.2 毕业生民族结构…………………………………………………………………5

1.3 本科毕业生专业结构……………………………………………………………6

1.4 专科毕业生专业结构……………………………………………………………8

1.5 毕业生生源地结构………………………………………………………………9

1.6 各教学院、各学历层次毕业生结构……………………………………………10

第二章 2019届毕业生就业率及构成情况

2.1 毕业生初次就业率……………………………………………………………11

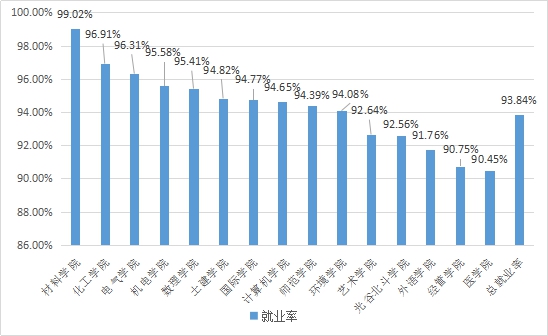

2.2 各教学院初次就业率统计……………………………………………………11

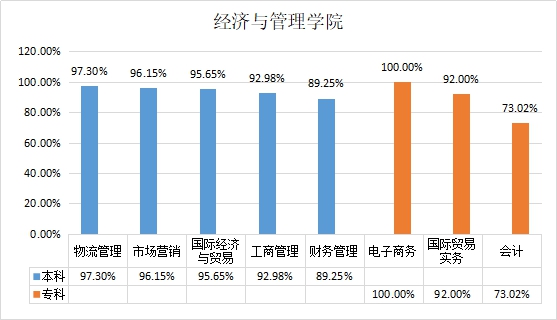

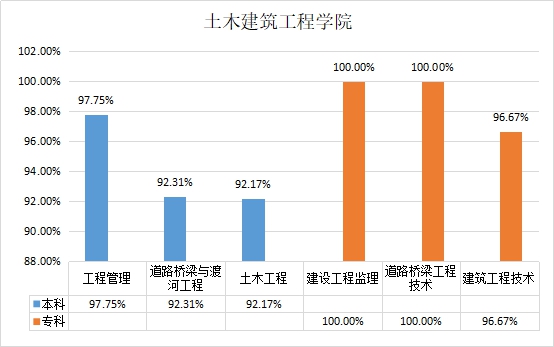

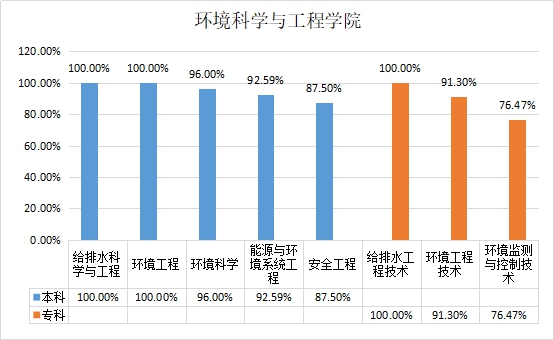

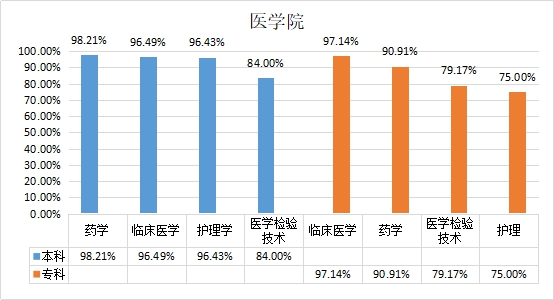

2.3 各专业初次就业率统计………………………………………………12

2.4 各教学院初次就业率构成统计………………………………………………20

2.5 毕业生就业供需比……………………………………………………………21

第三章 2019届毕业生就业流向分析

3.1 毕业生总体就业流向…………………………………………………………22

3.2 毕业生就业行业类别流向……………………………………………………23

3.3 毕业生就业单位性质流向……………………………………………………23

3.4 毕业生就业职位类别分布……………………………………………………24

3.5 毕业生就业地域流向…………………………………………………………25

3.6 毕业生基层就业情况…………………………………………………………26

3.7 不同专业毕业生创业情况分布………………………………………………27

3.8 毕业生创业行业分布…………………………………………………………27

3.9 本科毕业生各专业升学情况分析……………………………………………28

3.10 专科毕业生各专业升学情况分析……………………………………………29

3.11 本科毕业生升学院校情况分布………………………………………………30

第四章 2017-2019届毕业生就业变化趋势分析

4.1 2017-2019届毕业生就业率变化趋势………………………………………31

4.2 各学院2017-2019届毕业生就业率变化趋势………………………………31

4.3 2017-2019届毕业生就业行业变化趋势……………………………………32

4.4 2017-2019届毕业生就业地域变化趋势……………………………………33

4.5 2017-2019届毕业生流向湖北、黄石统计分析……………………………34

第五章 2018届本科毕业生就业状况第三方跟踪评价(半年后)

5.1 毕业生基本情况………………………………………………………………35

5.2 毕业生就业率…………………………………………………………………37

5.3 毕业生去向分布………………………………………………………………38

5.4 各学院及专业毕业生就业率…………………………………………………39

第六章 2019届毕业生就业工作措施和特色

6.1 不断完善就业创业工作机制 继续推动就业创业“一把手”工程和“四化”工作……………………………………………………………………43

6.2 推进就业市场建设 强化就业信息服务保障 着力提高就业指导服务水平……………………………………………………………………………43

6.3 拓宽就业领域 引入实习实训计划 促进高校毕业生多渠道就业…44

6.4 切实做好就业困难学生精准帮扶工作,促进就业困难毕业生充分就业………………………………………………………………………………45

6.5 深化就业创业教育改革 深入推进创业带动就业…………………………45

学校概况

湖北理工学院是一所以工为主、培养应用型人才的普通高等学校,地处近代中国民族工业摇篮的湖北省黄石市。学校占地146万平方米,校舍建筑面积66.5万平方米,背靠青龙山,环绕磁湖水,环境优美,景色如画,被誉为最美的校园。

学校于1975年建校,1977年开办本科专业,经历了湖北省高等学校黄石高工班、武汉工学院(现武汉理工大学)黄石分院、黄石高等专科学校等办学阶段,2004年升本成立黄石理工学院,2010年全国首批通过教育部本科教学工作合格评估,2011年更名为湖北理工学院,2016年当选为湖北省高校应用型联盟首届轮值主席单位。在湖北省属高校中率先参加教育部本科教学工作审核评估。

学校设有21个教学院部,有工、理、经、管、医、文、教、艺8个学科门类和58个本科专业。其中,“环境科学与工程”、“机械工程”、“艺术学理论”和“药学”4个学科为省级重点学科,“环境科学与工程学科群”为省级优势特色学科群;有国家级特色专业和国家级本科综合改革试点专业环境工程专业,省级“荆楚卓越人才”协同育人计划专业5个,省级综合改革试点本科专业6个,省级战略性新兴(支柱)产业人才培养计划本科专业6个;省级精品(开放)课程13门。

学校有国家级院士工作站1个、省级研究生工作站1个、省级优秀中青年科技创新团队8个;省级重点实验室2个、省级高校人文社会科学重点研究基地2个、省级协同创新中心1个、省级工程技术研究中心1个、省级生产力促进中心2个、省级中小企业共性技术推广中心1个。有国家级大学生校外实践教育基地1个、国家环境保护培训基地1个、省级实验教学示范中心6个(其中省级重点实验教学示范中心2个)、省级虚拟仿真实验教学中心1个、省级大学生实习实训基地6个、省级服务外包人才培养(训)基地2个、省级环境监测人才培训基地1个、省级知识产权培训基地1个、省级高校大学生创新活动基地1个。院士专家工作站被评为“湖北省示范院士专家工作站”,“全国示范院士专家工作站”。

学校馆藏图书114.5万册,电子资源数据库19个(含电子图书223.95万种),学校现有固定资产总值12.13亿元,教学科研仪器设备总值1.94亿元,体育场馆设施齐全。学校现有全日制普通本、专科在校生16310人,留学生183人。专任教师962人,其中教授110人,副教授304人,博士196人,硕士550人。教师中有湖北省“百人计划”人选2人,国务院津贴专家3人,省政府津贴专家9人,楚天学者8人,湖北省有突出贡献中青年专家5人,湖北省新世纪高层次人才4人;学校从国内外著名高校聘请了2名院士和30多名有影响的学者担任兼职教授;常年聘有外籍专家和教师在校任教。

学校应用型人才培养质量持续提升,创新创业教育走在全省前列。近三年,学生在“互联网+”大学生创新创业大赛、电子设计、机械创新设计等学科竞赛中获得国家级奖项、省级奖项数量年均增幅达到12%以上;学生承担省级以上大学生创新创业训练计划项目240余项,获得专利130余项、软件著作权近30项;培育和孵化大学生创业公司190余家;获得省优秀学士学位论文126篇;毕业生研究生考取率连年攀升,高于本省非“211”高校平均水平;毕业生初次就业率稳定在92%以上,就业工作多次被评为湖北省先进集体。学校被评为“全国创新创业典型经验高校”,创新创业基地先后被认定为“国家级众创空间”、湖北省政府首批“省级双创示范基地”、省教育厅首批“湖北省大学生创业示范基地”、省人社厅首批“湖北省大学生创业孵化示范基地”、省科技厅“省级科技企业孵化器”。

学校坚持开放办学,协同育人,教育国际化水平不断提升。加拿大、美国、新西兰、爱尔兰、韩国等国家和地区20余所高校和研究机构建立了合作关系。开办有两个中外合作办学本科项目2项,合作项目在校生499余人。先后与省内外地方政府、国家级科技园区、国内知名企业共建了3个非独立设置的二级学院;与本地医疗集团共建了2个非直属的临床学院;与省内职业技术学院开展了3个专业“3+2”应用型人才贯通培养模式;与省内外企业共建了近20个研究院和研发中心;与武汉大学、武汉纺织大学等武汉地区高校联合培养全日制博、硕士研究生63名;与加拿大、美国、新西兰等国家和地区20余所高校和研究机构建立了稳定的学术交流和合作关系。

学校高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面落实立德树人根本任务,确立了“建设具有鲜明特色的高水平应用型开放型创新型大学”的发展目标。全校师生秉承“明德、格物、经世、致用”的校训,弘扬“艰苦创业、自强不息、敢为人先、开放创新”的理工精神,坚持服务立校、人才兴校、质量强校、改革活校、从严治校,促进内涵式发展,致力于应用型人才培养,担承新时代大学的历史使命,奋力谱写创新发展的新篇章。

第一章 2019届毕业生生源情况

1.1 毕业生生源总量统计

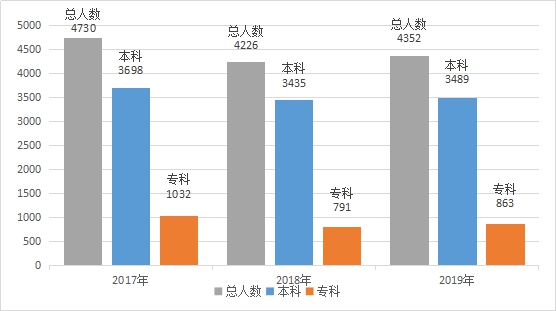

图1-1 2017-2019届各学历层次毕业生数量统计

学校2019届毕业生共4352人,其中本科毕业生3489人,专科毕业生863人;从2017-2019届总人数和各学历层次毕业生数量统计来看,总量基本保持在4000-5000人规模,毕业生人数总体趋稳。

1.2 毕业生民族结构

民族 |

人数 |

比例 |

民族 |

人数 |

比例 |

汉族 |

4130 |

94.90% |

彝族 |

6 |

0.14% |

土家族 |

103 |

2.37% |

白族 |

4 |

0.09% |

苗族 |

26 |

0.60% |

仡佬族 |

4 |

0.09% |

壮族 |

17 |

0.39% |

布依族 |

2 |

0.05% |

藏族 |

14 |

0.32% |

瑶族 |

2 |

0.05% |

回族 |

12 |

0.28% |

黎族 |

1 |

0.02% |

侗族 |

12 |

0.28% |

畲族 |

1 |

0.02% |

满族 |

10 |

0.23% |

水族 |

1 |

0.02% |

蒙古族 |

7 |

0.16% |

合计 |

4352 |

100.00% |

图1-2 2019届毕业生民族结构

我校2019届少数民族毕业生包括土家族、苗族、壮族、藏族、回族、侗族满族等18个少数民族,其中人数排名前四位的少数民族为土家族103人(2.37%)、苗族26人(0.6%)、壮族17人(0.39%)和藏族14人(0.32%)。其余14个少数民族毕业生的占比则相对较低,均在0.3%以下。

1.3 本科毕业生专业结构

专业 |

人数 |

比例 |

音乐学 |

217 |

6.22% |

财务管理 |

214 |

6.13% |

电气工程及其自动化 |

202 |

5.79% |

视觉传达设计 |

177 |

5.07% |

机械设计制造及其自动化 |

171 |

4.90% |

土木工程 |

166 |

4.76% |

计算机科学与技术 |

128 |

3.67% |

汉语言文学 |

121 |

3.47% |

电子信息工程 |

109 |

3.12% |

环境设计 |

98 |

2.81% |

环境工程 |

89 |

2.55% |

工程管理 |

89 |

2.55% |

市场营销 |

78 |

2.24% |

化学工程与工艺 |

74 |

2.12% |

国际经济与贸易 |

72 |

2.06% |

软件工程 |

71 |

2.03% |

材料成型及控制工程 |

70 |

2.01% |

服装与服饰设计 |

70 |

2.01% |

信息与计算科学 |

66 |

1.89% |

商务英语 |

63 |

1.81% |

临床医学 |

57 |

1.63% |

工商管理 |

57 |

1.63% |

药学 |

56 |

1.61% |

护理学 |

56 |

1.61% |

无机非金属材料工程 |

53 |

1.52% |

机械电子工程 |

50 |

1.43% |

产品设计 |

46 |

1.32% |

车辆工程 |

44 |

1.26% |

小学教育 |

43 |

1.23% |

应用物理学 |

43 |

1.23% |

动画 |

43 |

1.23% |

英语 |

41 |

1.18% |

给排水科学与工程 |

41 |

1.18% |

网络工程 |

40 |

1.15% |

物联网工程 |

40 |

1.15% |

道路桥梁与渡河工程 |

39 |

1.12% |

物流管理 |

37 |

1.06% |

自动化 |

34 |

0.97% |

交通运输 |

32 |

0.92% |

安全工程 |

32 |

0.92% |

通信工程 |

30 |

0.86% |

学前教育 |

29 |

0.83% |

应用化学 |

28 |

0.80% |

能源与环境系统工程 |

27 |

0.77% |

轨道交通信号与控制 |

25 |

0.72% |

服装设计与工程 |

25 |

0.72% |

环境科学 |

25 |

0.72% |

医学检验技术 |

25 |

0.72% |

冶金工程 |

24 |

0.69% |

生物工程 |

22 |

0.63% |

合计 |

3489 |

- |

图1-3 2019届本科毕业生专业结构

我校2019届本科毕业生专业分布较广,共有50个专业,其中音乐学、财务管理、电气工程及其自动化、视觉传达设计、机械设计制造及其自动化专业的毕业生人数位居前列;自动化、交通运输、安全工程、通信工程、学前教育应用化学、能源与环境系统工程、轨道交通信号与控制、服装设计与工程、环境科学、医学检验技术、冶金工程、生物工程专业人数较少,占比均不到1.00%。

1.4 专科毕业生专业结构

专业 |

人数 |

比例 |

会计 |

63 |

7.30% |

护理 |

60 |

6.95% |

小学教育 |

60 |

6.95% |

电气自动化技术 |

55 |

6.37% |

电子商务 |

42 |

4.87% |

机械制造与自动化 |

41 |

4.75% |

临床医学 |

35 |

4.06% |

商务英语 |

35 |

4.06% |

环境监测与控制技术 |

34 |

3.94% |

电子信息工程技术 |

34 |

3.94% |

计算机应用技术 |

34 |

3.94% |

计算机网络技术 |

31 |

3.59% |

建筑工程技术 |

30 |

3.48% |

材料工程技术 |

25 |

2.90% |

国际贸易实务 |

25 |

2.90% |

建设工程监理 |

24 |

2.78% |

医学检验技术 |

24 |

2.78% |

环境工程技术 |

23 |

2.67% |

机械设计与制造 |

22 |

2.55% |

药学 |

22 |

2.55% |

建筑装饰工程技术 |

21 |

2.43% |

化工生物技术 |

20 |

2.32% |

道路桥梁工程技术 |

19 |

2.20% |

模具设计与制造 |

18 |

2.09% |

应用化工技术 |

18 |

2.09% |

给排水工程技术 |

16 |

1.85% |

汽车运用与维修技术 |

16 |

1.85% |

市场营销 |

16 |

1.85% |

合计 |

863 |

- |

图1-4 2019届专科毕业生专业结构

专科毕业生分布在以下28个专业中,其中会计、护理、小学教育、电气自动化技术、电子商务、机械制造与自动化专业人数较多。

1.5 毕业生生源地结构

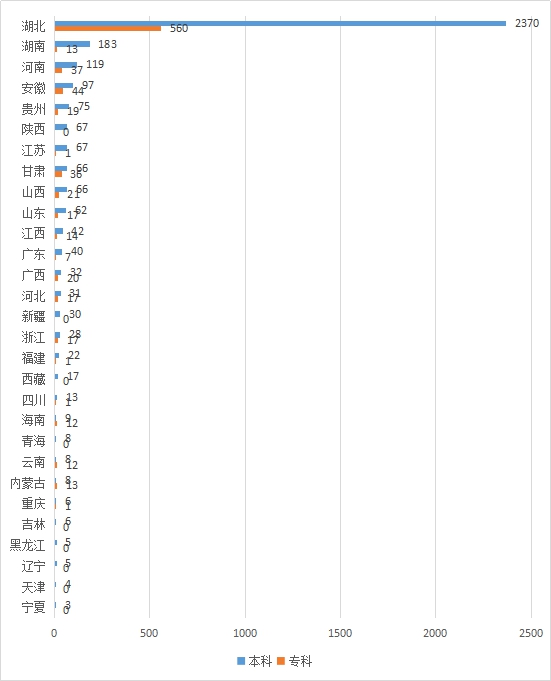

图1-5 2019届毕业生生源地统计

我校2019届毕业生来自29个省(直辖市、自治区),其中本地(湖北省)生源毕业生2930人,所占比例为67.32%;外地生源(除湖北省之外的其他省份)主要来自于湖南省、河南省、安徽省、贵州省、陕西省、江苏省等省份;从生源分析来看,我校主要生源还是来自于本省各地市州,外省生源较少,重庆、吉林、黑龙江、辽宁、天津和宁夏地区的生源不足两位数。

1.6 各教学院、各学历层次毕业生生源结构

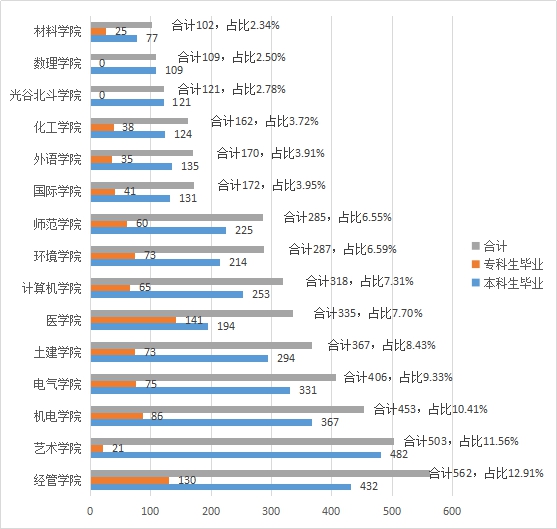

图1-6 2019届各学院、各学历层次毕业生生源统计

从各学院、各学历层次的毕业生生源统计来看,经济与管理学院毕业生人数最多,占比12.91%,其次是艺术学院(11.56%)、机电工程学院(10.41%)、电气与电子信息工程学院(9.33%)和土木建筑工程学院(8.43%)。

机电工程学院、电气与电子信息工程学院、土木建筑工程学院、计算机学院、环境科学与工程学院、化学与化工学院、光谷国际北斗学院、材料科学与工程学院和数理学院等理工类毕业生为2325人,占总毕业生人数的53.42%;经济与管理学院、艺术学院、师范学院、外国语学院、医学院和国际学院等其他类别毕业生为2027人,占总毕业生数的46.57%。

第二章 2019届毕业生就业率及构成情况

2.1 毕业生初次就业率

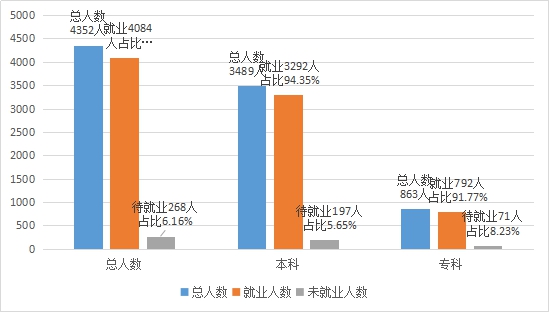

图2-1 2019届毕业生初次就业率统计

我校2019届毕业生初次就业率为93.84%,其中本科生初次就业率为94.35%,专科生初次就业率为91.77%。

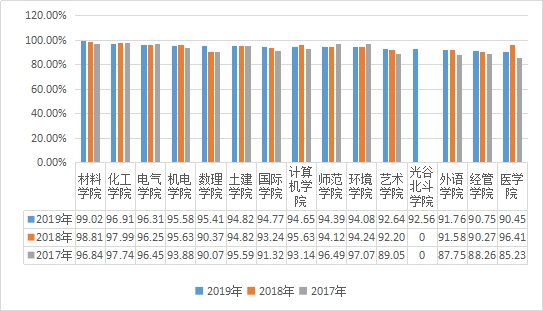

2.2 各教学院初次就业率统计

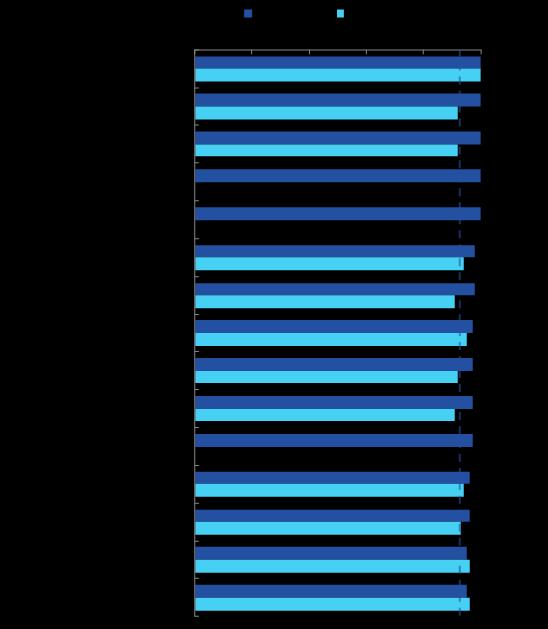

图2-2 各教学院、各学历层次初次

初次就业率居前的是材料科学与工程学院(99.02%)、化学与化工学院(96.91%)、电气与电子信息工程学院(96.31%)、机电工程学院(95.58%)、数理学院(95.41%)、土木建筑工程学院(94.82%)、国际学院(94.77%)和计算机学院(94.65%)。

2.3 各教学院各专业初次就业率

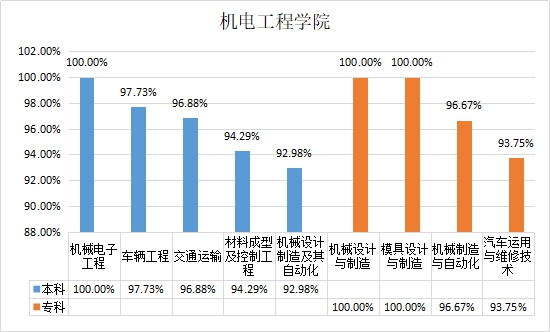

图2-3 机电工程学院各专业初次就业率

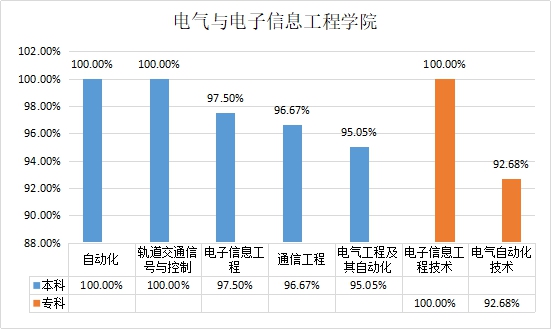

图2-4 电气与电子信息工程学院各专业初次就业率

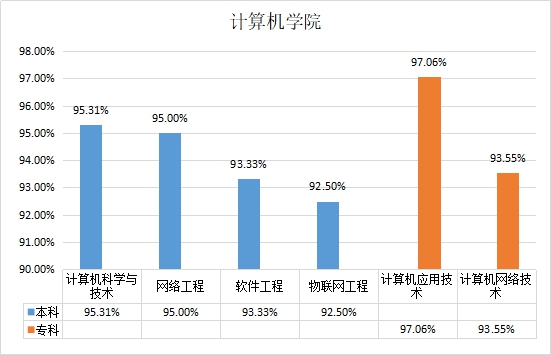

图2-5 计算机学院各专业初次就业率

图2-6 经济与管理学院各专业初次就业率

图2-7 师范学院各专业初次就业率

图2-8 土木建筑工程学院各专业初次就业率

图2-9 环境科学与工程学院各专业初次就业率

图2-10 化学与化工学院各专业初次就业率

图2-11 医学院各专业初次就业率

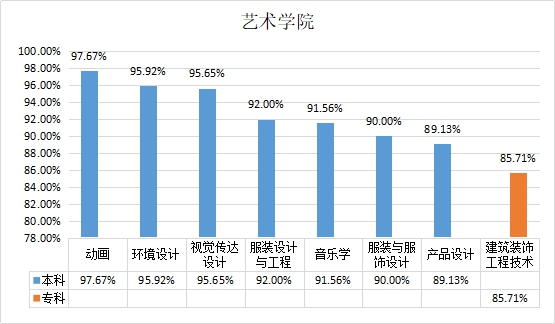

图2-12 艺术学院各专业初次就业率

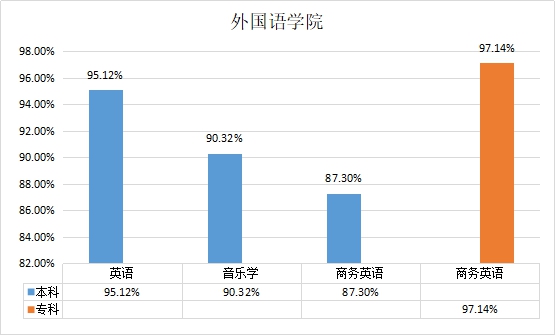

图2-13 外国语学院各专业初次就业率

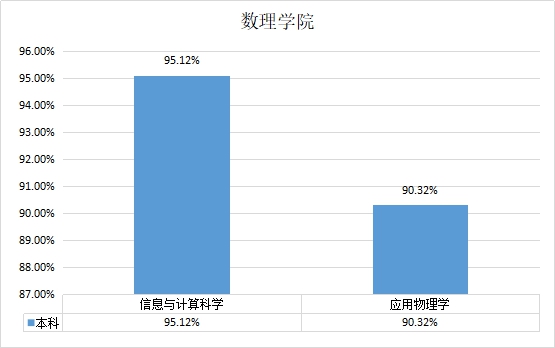

图2-14 数理学院各专业初次就业率

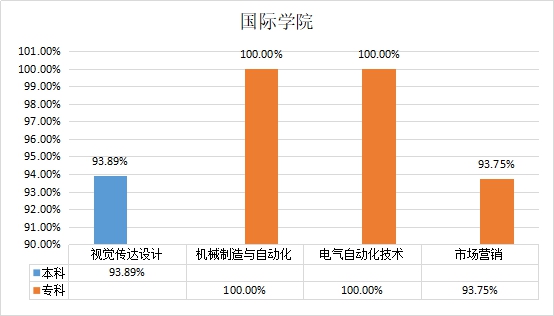

图2-15 国际学院各专业初次就业率

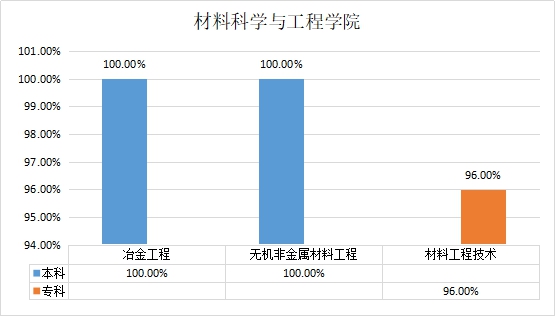

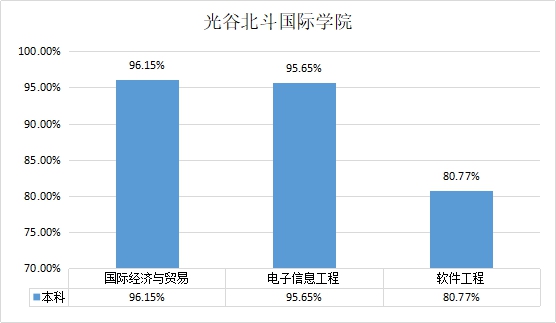

图2-16 材料科学与工程学院各专业初次就业率

图2-17 光谷北斗国际学院各专业初次就业率

2.4 各教学院初次就业率构成统计

学院 |

协议就业率 |

灵活就业率 |

升学出国率 |

自主创业率 |

光谷北斗国际学院 |

78.51%(95/121) |

3.31%(4/121) |

10.74%(13/121) |

0.00%(0/121) |

化学与化工学院 |

70.37%(114/162) |

4.32%(7/162) |

22.22%(36/162) |

0.00%(0/162) |

材料科学与工程学院 |

69.61%(71/102) |

0.00%(0/102) |

29.41%(30/102) |

0.00%(0/102) |

外国语学院 |

68.82%(117/170) |

5.29%(9/170) |

16.47%(28/170) |

1.18%(2/170) |

数理学院 |

68.81%(75/109) |

13.76%(15/109) |

11.93%(13/109) |

0.92%(1/109) |

国际学院 |

68.60%(118/172) |

9.88%(17/172) |

15.12%(26/172) |

1.16%(2/172) |

计算机学院 |

68.55%(218/318) |

11.01%(35/318) |

14.78%(47/318) |

0.31%(1/318) |

机电工程学院 |

68.43%(310/453) |

3.53%(16/453) |

22.96%(104/453) |

0.66%(3/453) |

土木建筑工程学院 |

67.30%(247/367) |

11.44%(42/367) |

15.80%(58/367) |

0.27%(1/367) |

电气与电子信息工程学院 |

61.82%(251/406) |

15.52%(63/406) |

17.73%(72/406) |

1.23%(5/406) |

艺术学院 |

59.64%(300/503) |

25.05%(126/503) |

6.36%(32/503) |

1.59%(8/503) |

经济与管理学院 |

55.87%(314/562) |

25.44%(143/562) |

9.25%(52/562) |

0.18%(1/562) |

师范学院 |

47.02%(134/285) |

31.23%(89/285) |

16.14%(46/285) |

0.00%(0/285) |

环境科学与工程学院 |

44.95%(129/287) |

18.12%(52/287) |

31.01%(89/287) |

0.00%(0/287) |

医学院 |

34.93%(117/335) |

32.54%(109/335) |

22.39%(75/335) |

0.60%(2/335) |

平均就业率 |

59.97%(2610/4352) |

16.70%(727/4352) |

16.57%(721/4352) |

0.60%(26/4352) |

图2-18 各教学院初次就业率构成统计

初次就业率由协议就业率、灵活就业率、升学出国率、自主创业率构成。正式就业率是反映就业质量的重要指标。正式就业率排名前六的是材料科学与工程学院(99.02%)、化学与化工学院(92.59%)、机电工程学院(92.05%)、光谷北斗国际学院(89.25%)、外国语学院(86.47%)和国际学院(84.88%)。

我校2019届毕业生正式就业率为77.14%,正式就业率=协议就业率(59.97%)+升学出国率(16.57%)+自主创业率(0.6%)。

2.5 毕业生就业供需比

学院 |

毕业生人数 |

岗位总需求 |

供需比 |

教学院招聘 |

大型招聘 |

专场招聘 |

网络平台招聘 |

小计 |

土建学院 |

367 |

4440 |

701 |

2101 |

1607 |

8849 |

1:24.11 |

材料学院 |

102 |

480 |

223 |

223 |

531 |

1457 |

1:14.28 |

电气学院 |

406 |

2460 |

612 |

966 |

1357 |

5395 |

1:13.28 |

经管学院 |

562 |

3520 |

817 |

1873 |

1132 |

7342 |

1:13.06 |

外国语学院 |

170 |

1020 |

310 |

232 |

589 |

2151 |

1:12.65 |

化工学院 |

162 |

410 |

388 |

384 |

712 |

1894 |

1:11.69 |

环境学院 |

287 |

1060 |

708 |

389 |

1173 |

3330 |

1:11.60 |

数理学院 |

109 |

140 |

280 |

171 |

587 |

1178 |

1:10.80 |

计算机学院 |

318 |

1220 |

431 |

219 |

1300 |

3170 |

1:9.96 |

机电学院 |

453 |

1140 |

700 |

1134 |

1359 |

4333 |

1:9.56 |

师范学院 |

285 |

480 |

402 |

339 |

894 |

2115 |

1:7.42 |

北斗学院 |

121 |

0 |

328 |

232 |

588 |

820 |

1:6.77 |

艺术学院 |

503 |

1300 |

510 |

497 |

1027 |

3334 |

1:6.62 |

医学院 |

335 |

440 |

355 |

474 |

634 |

1903 |

1:5.68 |

国际学院 |

172 |

0 |

203 |

193 |

452 |

848 |

1:4.93 |

合计 |

4352 |

18110 |

6968 |

9427 |

13942 |

48119 |

1:11.05 |

图2-18 学校提供用人单位有效就业岗位数统计

2019届毕业生毕业学年内,通过多种渠道模式,为毕业生提供有效就业岗位48119个。其中,校园大型供需见面会提供6968个岗位、校内专场宣讲会188场,提供9427个岗位、就业信息网站就业信息发布平台提供13942个岗位,教学院通过来校招聘和网络平台发布提供岗位18110个。同时,学校充分利用“互联网+”模式,依托微信平台、QQ平台、校园网等多种渠道,及时发布就业相关资讯,帮助毕业生充分了解就业政策和招聘信息,助推毕业生更充分就业和更高质量就业。

学校2019届毕业生4352人,提供有效就业岗位信息48119个,就业供需比达到了1:11。

第三章 2019届毕业生就业流向分析

3.1 毕业生总体就业流向

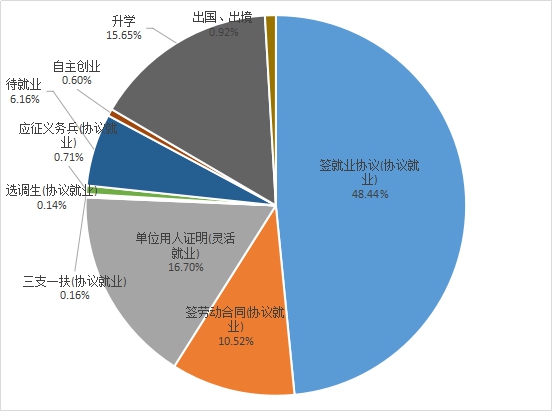

图3-1 毕业生总体就业流向

毕业生的就业流向居前的是协议就业59.97%(协议就业率包括签协议就业48.44%、签劳动合同10.52%、应征入伍0.71%、三支一扶0.16%和选调生0.14%)、灵活就业(16.70%)、升学出国(15.65%)、自主创业(0.60%),待就业为(6.16%)。

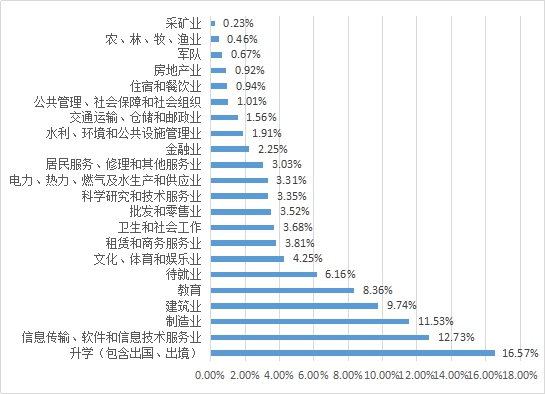

3.2 毕业生就业行业类别流向

图3-2 毕业生就业行业类别流向

毕业生就业行业类别流向主要为信息传输与软件信息服务业(15.43%)、升学(13.65%)、制造业(11.64%)、建筑业(10.6%)等。

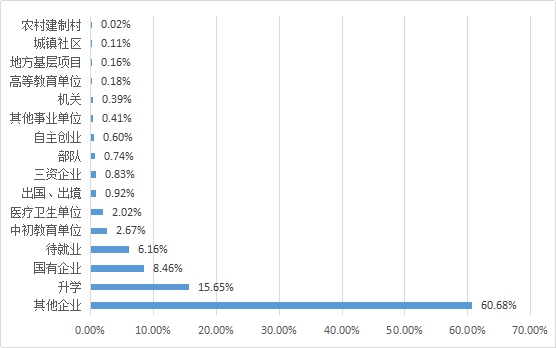

3.3 毕业生就业单位性质流向

图3-3 毕业生就业单位性质流向

毕业生所在就业单位性质主要为民营企业,占比为(60.68%),其余为升学(15.65%)、国有企业(8.46%)、中初等教育单位(2.67%)和中初等教育单位(2.02%)。

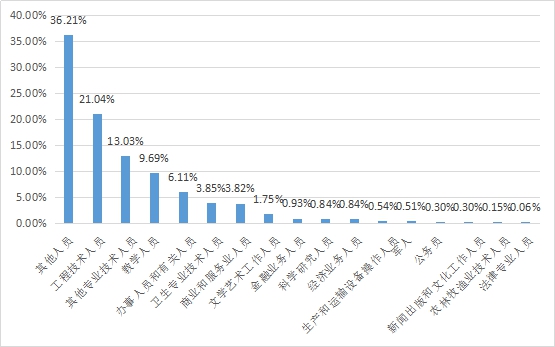

3.4 毕业生就业职位类别分布

图3-4 毕业生就业职位类别分布

毕业生就业职位中除其他人员外,排名前五的是工程技术人员(21.04%)、其他专业技术人员(13.03%)、教学人员(9.69%)、办事有关人员(6.11%)和卫生专业技术人员(3.85%)。

3.5 毕业生就业地域流向

地区 |

人数 |

占就业人数比例 |

北部地区 |

北京市 |

68 |

1.67% |

河北省 |

25 |

0.61% |

山西省 |

39 |

0.95% |

天津省 |

16 |

0.39% |

小计 |

148 |

3.62% |

东南地区 |

广东省 |

480 |

11.75% |

浙江省 |

190 |

4.65% |

江苏省 |

147 |

3.60% |

上海市 |

114 |

2.79% |

山东省 |

58 |

1.42% |

福建省 |

37 |

0.91% |

海南省 |

10 |

0.24% |

小计 |

1036 |

25.37% |

中部地区 |

湖北省 |

2279 |

55.80% |

湖南省 |

145 |

3.55% |

江西省 |

58 |

1.42% |

安徽省 |

48 |

1.18% |

河南省 |

46 |

1.13% |

小计 |

2576 |

63.08% |

西部地区 |

陕西省 |

76 |

1.86% |

贵州省 |

46 |

1.13% |

四川省 |

33 |

0.81% |

云南省 |

27 |

0.66% |

重庆市 |

25 |

0.61% |

新疆 |

24 |

0.59% |

甘肃省 |

24 |

0.59% |

广西 |

23 |

0.56% |

青海省 |

8 |

0.20% |

西藏 |

7 |

0.17% |

宁夏 |

5 |

0.12% |

小计 |

298 |

7.30% |

东北地区 |

吉林省 |

10 |

0.24% |

黑龙江 |

8 |

0.20% |

辽宁省 |

5 |

0.12% |

内蒙古 |

3 |

0.07% |

小计 |

26 |

0.64% |

图3-5 毕业生就业地域流向

从毕业生就业地域流向来看,以湖北省为主的中部地区就业2576人,占比63.08%,其次为广东为主的东南沿海发达地区(25.37%),北方地区、西部地区和东三省地区受经济欠发达等原因,毕业生就业流入较少。

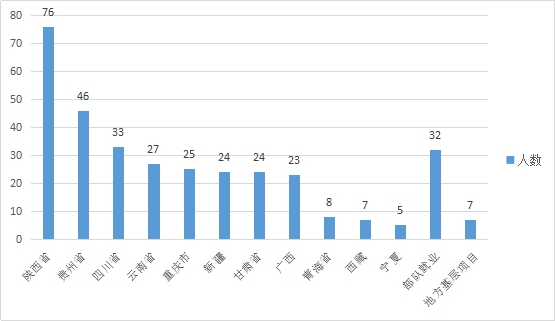

3.6 毕业生基层就业情况(地方基层项目、西北地区、部对就业)

图3-6 毕业生基层就业情况(地方基层项目、西北地区、部对就业)

毕业生就业流向艰苦边远地区、基层项目、西部地区和参军入伍就业共337人,占总毕业生人数的7.74%。

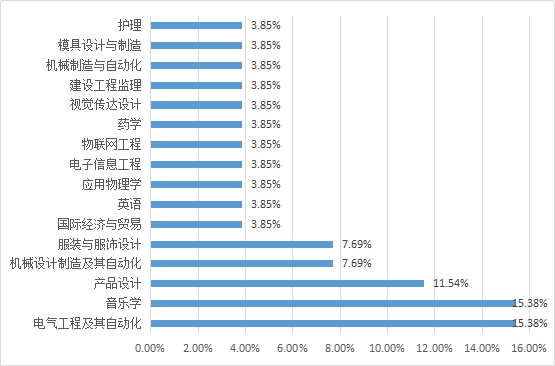

3.7 不同专业毕业生创业情况分布

图3-7 不同专业毕业生创业情况分布

在2019届毕业生创业的26人中,电气工程及其自动化和音乐学人数最多(15.38%),其次为产品设计(11.54%)、机械设计制造及其自动化(7.69%)、服装与服饰设计(7.69%)等。

3.8 毕业生创业行业分布

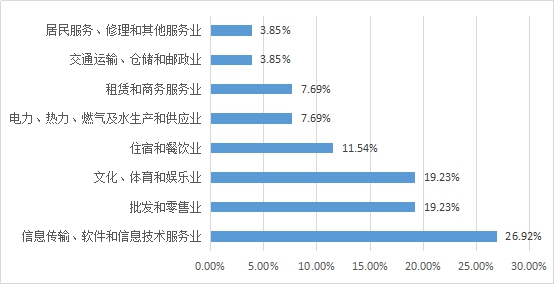

图3-8 毕业生创业行业分布

毕业生创业行业分布较广的是信息软件技术服务业(26.92%)、批发和零售业(19.23%)、文化体育和娱乐业(19.23%)。

3.9 本科毕业生各专业升学情况分析(不含出国出境)

专业 |

毕业人数 |

升学人数 |

升学率 |

给排水科学与工程 |

41 |

17 |

41.46% |

交通运输 |

32 |

13 |

40.63% |

车辆工程 |

44 |

15 |

34.09% |

冶金工程 |

24 |

8 |

33.33% |

无机非金属材料工程 |

53 |

17 |

32.08% |

生物工程 |

22 |

7 |

31.82% |

安全工程 |

32 |

9 |

28.13% |

环境科学 |

25 |

7 |

28.00% |

环境工程 |

89 |

21 |

23.60% |

能源与环境系统工程 |

27 |

6 |

22.22% |

机械电子工程 |

50 |

10 |

20.00% |

药学 |

56 |

11 |

19.64% |

英语 |

41 |

8 |

19.51% |

临床医学 |

57 |

11 |

19.30% |

化学工程与工艺 |

74 |

14 |

18.92% |

材料成型及控制工程 |

70 |

12 |

17.14% |

通信工程 |

30 |

5 |

16.67% |

机械设计制造及其自动化 |

171 |

28 |

16.37% |

物联网工程 |

40 |

6 |

15.00% |

电子信息工程 |

109 |

16 |

14.68% |

应用化学 |

28 |

4 |

14.29% |

信息与计算科学 |

66 |

9 |

13.64% |

工商管理 |

57 |

7 |

12.28% |

轨道交通信号与控制 |

25 |

3 |

12.00% |

自动化 |

34 |

4 |

11.76% |

工程管理 |

89 |

10 |

11.24% |

土木工程 |

166 |

18 |

10.84% |

物流管理 |

37 |

4 |

10.81% |

汉语言文学 |

121 |

13 |

10.74% |

道路桥梁与渡河工程 |

39 |

4 |

10.26% |

应用物理学 |

43 |

4 |

9.30% |

电气工程及其自动化 |

202 |

18 |

8.91% |

网络工程 |

40 |

3 |

7.50% |

国际经济与贸易 |

72 |

5 |

6.94% |

商务英语 |

63 |

4 |

6.35% |

软件工程 |

71 |

4 |

5.63% |

计算机科学与技术 |

128 |

6 |

4.69% |

财务管理 |

214 |

10 |

4.67% |

产品设计 |

46 |

2 |

4.35% |

音乐学 |

217 |

5 |

2.30% |

视觉传达设计 |

177 |

4 |

2.26% |

环境设计 |

98 |

2 |

2.04% |

护理学 |

56 |

1 |

1.79% |

市场营销 |

78 |

1 |

1.28% |

总计 |

3254 |

386 |

11.86% |

图3-9 本科毕业生各专业升学情况分析

本科升学率较高的专业为给排水科学与工程、交通运输、车辆工程、冶金工程、无机非金属材料工程、生物工程、安全工程、环境科学、环境工程、能源与环境系统工程等,都在20%以上,工科类依然是我校升学率最高的专业;从专业分析来看本科升学率较高的专业主要集中在环境科学与工程学院。

3.10 专科毕业生各专业升学情况分析(不含出国出境)

专业 |

毕业人数 |

升学人数 |

升学率 |

临床医学 |

35 |

21 |

60.00% |

计算机网络技术 |

31 |

17 |

54.84% |

小学教育 |

60 |

32 |

53.33% |

环境工程技术 |

23 |

12 |

52.17% |

机械设计与制造 |

22 |

11 |

50.00% |

药学 |

22 |

11 |

50.00% |

电气自动化技术 |

55 |

27 |

49.09% |

建设工程监理 |

24 |

10 |

41.67% |

汽车运用与维修技术 |

16 |

6 |

37.50% |

环境监测与控制技术 |

34 |

12 |

35.29% |

商务英语 |

35 |

12 |

34.29% |

应用化工技术 |

18 |

6 |

33.33% |

电子信息工程技术 |

34 |

11 |

32.35% |

计算机应用技术 |

34 |

11 |

32.35% |

道路桥梁工程技术 |

19 |

6 |

31.58% |

市场营销 |

16 |

5 |

31.25% |

建筑工程技术 |

30 |

9 |

30.00% |

机械制造与自动化 |

41 |

10 |

24.39% |

国际贸易实务 |

25 |

6 |

24.00% |

会计 |

63 |

15 |

23.81% |

护理 |

60 |

14 |

23.33% |

模具设计与制造 |

18 |

4 |

22.22% |

医学检验技术 |

24 |

5 |

20.83% |

材料工程技术 |

25 |

5 |

20.00% |

化工生物技术 |

20 |

4 |

20.00% |

建筑装饰工程技术 |

21 |

4 |

19.05% |

给排水工程技术 |

16 |

3 |

18.75% |

电子商务 |

42 |

6 |

14.29% |

总计 |

863 |

295 |

34.18% |

图3-10 专科毕业生各专业升学情况分析

专科升学率较高的专业为临床医学、计算机网络技术、小学教育、环境工程技术、机械设计与制造、药学、电气自动化技术、建设工程监理等,都在40%以上。

3.11 本科毕业生升学院校情况分布

院校名称 |

人数 |

院校名称 |

人数 |

武汉科技大学 |

32 |

武汉工程大学 |

7 |

武汉理工大学 |

14 |

上海理工大学 |

6 |

长安大学 |

13 |

武汉轻工大学 |

6 |

湖北大学 |

13 |

南昌大学 |

5 |

华中师范大学 |

11 |

天津城建大学 |

5 |

三峡大学 |

10 |

浙江工业大学 |

5 |

长江大学 |

7 |

中南大学 |

5 |

湖北工业大学 |

7 |

中南民族大学 |

5 |

暨南大学 |

7 |

总计 |

158 |

3-11 本科毕业生升学院校情况分布

备注:表中只列举升学人数在5人及以上的院校

本科毕业生升学所在院校靠前的是武汉科技大学、武汉理工大学、长安大学、湖北大学、华中师范大学、三峡大学、长江大学、湖北工业大学和武汉工程大学等;从数据分析来看我校毕业生考研升学大多首先考虑的是本省一流学科建设高校。

专科毕业生因升学情况主要集中在本校专升本学生,暂不列入数据统计之内。

第四章 2017-2019届毕业生就业变化趋势分析

4.1 2017-2019届毕业生就业率变化趋势

图4-1 2017-2019届毕业生就业率变化趋势

2017-2019届毕业生就业率变化总体保持稳定,本科生就业率保持稳定且有所上升,专科生就业率较平稳。

4.2 各学院2017-2019届初次就业率变化趋势

图4-2 各学院2017-2019届初次就业率变化趋势

从近三年各学院就业率变化趋势来看,就业率较高且稳定的是材料学院、化工学院、电气学院、机电学院、土建学院、计算机学院、师范学院和环境学院;从三年期就业率变化来看外国语学院、艺术学院和经管学院就业率保持稳步增长趋势,医学院的就业率变化幅度较大,不稳定性因素较多。

4.3 2017-2019届毕业生就业行业变化趋势

单位行业 |

2019届 |

2018届 |

2017届 |

升学(包含出国、出境) |

16.57% |

14.36% |

15.62% |

信息传输、软件和信息技术服务业 |

12.73% |

15.43% |

13.87% |

制造业 |

11.53% |

11.64% |

11.78% |

建筑业 |

9.74% |

10.65% |

8.35% |

教育 |

8.36% |

7.71% |

6.68% |

待就业 |

6.16% |

6.63% |

7.65% |

文化、体育和娱乐业 |

4.25% |

3.22% |

4.12% |

租赁和商务服务业 |

3.81% |

4.05% |

2.14% |

卫生和社会工作 |

3.68% |

4.21% |

3.68% |

批发和零售业 |

3.52% |

4.73% |

3.81% |

科学研究和技术服务业 |

3.35% |

2.51% |

2.52% |

电力、热力、燃气及水生产和供应业 |

3.31% |

3.17% |

5.41% |

居民服务、修理和其他服务业 |

3.03% |

2.56% |

3.02% |

金融业 |

2.25% |

1.51% |

2.68% |

水利、环境和公共设施管理业 |

1.91% |

1.70% |

1.99% |

交通运输、仓储和邮政业 |

1.56% |

1.35% |

1.61% |

公共管理、社会保障和社会组织 |

1.01% |

1.23% |

1.78% |

住宿和餐饮业 |

0.94% |

0.83% |

0.78% |

房地产业 |

0.92% |

1.02% |

1.08% |

军队 |

0.67% |

0.76% |

0.55% |

农、林、牧、渔业 |

0.46% |

0.64% |

0.68% |

采矿业 |

0.23% |

0.09% |

0.21% |

图4-3 2017-2019届毕业生就业行业变化趋势

从近三年就业单位行业类别排名来看,依然是信息传输软件和信息技术服务业、制造业、建筑业和教育类就业行业较多,社会需求依然旺盛。

4.4 2017-2019届毕业生就业地域变化趋势

地区 |

就业地 |

2019年 |

2018年 |

2017年 |

北部地区 |

北京市 |

68 |

80 |

80 |

河北省 |

25 |

28 |

26 |

山西省 |

39 |

27 |

20 |

天津省 |

16 |

20 |

16 |

小计 |

148 |

155 |

142 |

东南地区 |

广东省 |

480 |

550 |

595 |

浙江省 |

190 |

173 |

191 |

江苏省 |

147 |

139 |

119 |

上海市 |

114 |

135 |

147 |

山东省 |

58 |

45 |

86 |

福建省 |

37 |

35 |

22 |

海南省 |

10 |

20 |

16 |

小计 |

1036 |

1097 |

1176 |

中部地区 |

湖北省 |

2279 |

2119 |

1792 |

湖南省 |

145 |

98 |

87 |

江西省 |

58 |

85 |

134 |

安徽省 |

48 |

56 |

35 |

河南省 |

46 |

52 |

48 |

小计 |

2576 |

2410 |

2096 |

西部地区 |

陕西省 |

76 |

29 |

11 |

贵州省 |

46 |

39 |

39 |

四川省 |

33 |

43 |

18 |

云南省 |

27 |

15 |

10 |

重庆市 |

25 |

17 |

9 |

新疆 |

24 |

11 |

11 |

甘肃省 |

24 |

27 |

25 |

广西 |

23 |

28 |

21 |

青海省 |

8 |

2 |

4 |

西藏 |

7 |

10 |

2 |

宁夏 |

5 |

6 |

6 |

小计 |

298 |

227 |

156 |

东北地区 |

吉林省 |

10 |

4 |

2 |

黑龙江 |

8 |

2 |

0 |

辽宁省 |

5 |

7 |

4 |

内蒙古 |

3 |

10 |

7 |

小计 |

26 |

23 |

13 |

图4-4 2017-2019届毕业生就业地域变化趋势

从近三年就业地域变化分析来看,受“我选湖北”和省内各高校积极引导等相关政策因素影响,以湖北为主的中部地区吸引毕业生留鄂就业的效果凸显,留鄂就业的毕业生逐渐增多,成效显著;受国家政策导向和艰苦基层地区等相关政策引导,西部地区就业就业的情况也明显好转;以广东和江浙为代表的东南沿海经济发达地区对毕业生的吸引力依然强势,毕业生流入依然保持高位。

4.5 毕业生湖北、黄石地区流向统计

图4-5 毕业生湖北、黄石地区流向统计

根据2017-2019届毕业生在湖北省和黄石地区就业人数和比例统计,在湖北省就业学生占比分别为37.88%、50.14%、52.36%;在黄石地区就业学生占比为21.03%、19.14%、20.24%,情况较为稳定。

第五章 2018届本科毕业生就业状况第三方跟踪评价

学校委托教育质量评估机构麦可思数据有限公司,对学校2018届本科毕业生开展毕业半年后社会需求与培养质量跟踪评价。麦可思数据有限公司作为第三方独立完成了数据调查回收和各指标计算,毕业生就业工作处在此基础上编写了《湖北理工学院2018届本科毕业生就业质量跟踪评价报告》。本章所有相关数据与资料均出自于此报告。

5.1 毕业生基本情况

学校2018届毕业生共4226人,其中男性毕业生2452人,女性毕业生1774人,男性毕业生比女性毕业生多678人;本科毕业生3435人,专科毕业生791人。

学历 |

男 |

女 |

总体 |

本科毕业生 |

2028 |

1407 |

3435 |

专科毕业生 |

424 |

367 |

791 |

总体 |

2452 |

1774 |

4226 |

图5-1 2018届毕业生规模与性别及学历结构(单位:人)

院系 |

本科生毕业 |

专科生毕业 |

总体 |

人数 |

比例 |

人数 |

比例 |

人数 |

比例 |

机电学院 |

345 |

10.04% |

90③ |

11.38% |

435 |

10.29% |

电气学院 |

365③ |

10.63% |

63 |

7.96% |

428 |

10.13% |

计算机学院 |

277 |

8.06% |

43 |

5.44% |

320 |

7.57% |

经管学院 |

436② |

12.69% |

119① |

15.04% |

555 |

13.13% |

师范学院 |

219 |

6.38% |

53 |

6.70% |

272 |

6.44% |

土建学院 |

308 |

8.97% |

78 |

9.86% |

386 |

9.13% |

环境学院 |

221 |

6.43% |

57 |

7.21% |

278 |

6.58% |

化工学院 |

134 |

3.90% |

15 |

1.90% |

149 |

3.53% |

医学院 |

168 |

4.89% |

119① |

15.04% |

287 |

6.79% |

艺术学院 |

482① |

14.03% |

18 |

2.28% |

500 |

11.83% |

外语学院 |

163 |

4.75% |

27 |

3.41% |

190 |

4.50% |

数理学院 |

135 |

3.93% |

0 |

0.00% |

135 |

3.19% |

国际学院 |

117 |

3.41% |

90③ |

11.38% |

207 |

4.90% |

材料学院 |

65 |

1.89% |

19 |

2.40% |

84 |

1.99% |

总体 |

3435 |

- |

791 |

- |

4226 |

- |

图5-2 2018届毕业生院系结构(单位:人数/人、比例/%)

5.2 毕业生就业率

就业率反映了毕业生毕业的落实情况,按照教育部公布的高校毕业生就业率的计算公式为:

毕业生就业率=(已就业毕业生人数÷毕业生总人数)×100%

毕业生总人数=已就业毕业生人数+待就业毕业生人数+暂时不就业毕业生人数

已就业毕业生包括:受雇全职工作人员、受雇半职工作人员、自主创业就业人员、毕业后入伍人员、毕业后读研和留学的人员。

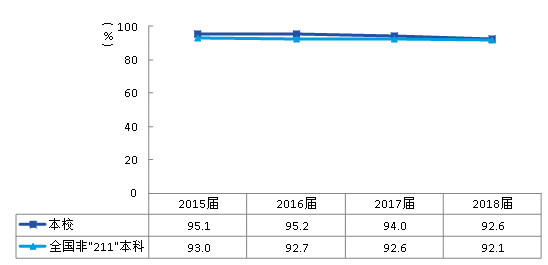

总体就业率变化趋势

本校2018届毕业生毕业半年后的就业率为92.6%,比本校2017届(94.0%)低1.4个百分点,比全国非“211”本科2018届(92.1%)高0.5个百分点。本校近四届毕业生的就业率整体趋于平稳,与全国非“211”本科平均水平相比具有一定优势。

图5-3 就业率变化趋势

5.3 毕业去向分布

本校2018届毕业生最主要的去向是“受雇全职工作”(74.4%),其次是“正在读研和留学”(15.2%)。总体上,本校的培养方案,尤其是其中的培养目标、培养要求,需要以毕业生实际工作或深造需要为导向进行制定或修订(各学院、专业需根据自身数据进一步分析)。

图5-4 毕业去向分布

5.4 各学院及专业毕业生的就业率

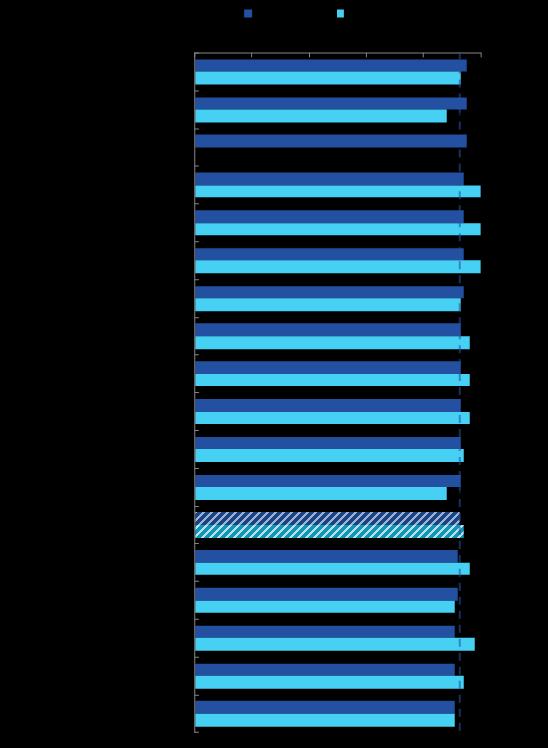

本校2018届毕业半年后就业率较高的学院是经管学院(97%),就业率较低的学院是外语学院、师范学院(均为88%)。

图5-5 各学院毕业生的就业率

本校2018届毕业半年后就业率较高的专业是护理学、环境科学、交通运输、生物工程、物流管理(均为100%),就业率较低的专业是临床医学、音乐学(师范学院)(均为75%)。

图5-6 各专业毕业生的就业率

注:个别专业因样本较少没有包括在内。

续图5-6 各专业毕业生的就业率

注:个别专业因样本较少没有包括在内。

续图5-6 各专业毕业生的就业率

注:个别专业因样本较少没有包括在内。

第六章 2019届毕业生就业创业工作举措

就业是最大的民生,就业稳则心稳家宁国安。我校高度重视毕业生的就业创业工作,为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,全面贯彻全国教育大会精神,落实好教育部关于做好毕业生就业工作要求,我校将就业工作作为学校人才培养环节中的重要一环,把“稳就业”放在更加突出的位置,通过强化思想共识,整合有效资源,完善就业工作体系,积极应对当前严峻的就业形势,有效提升就业指导服务工作的专业化水平,努力实现高校毕业生更高质量和更充分就业。

一、不断完善就业创业工作机制,继续推动就业创业“一把手”工程和“四化”工作

学校始终将学生就业和社会需求作为学校工作的导向,坚持把毕业生就业工作摆在全校工作的突出位置。坚持将就业工作列为学校、教学院两级“一把手工程”,实行校、院两级党政“一把手”抓就业的“双负责制”。全面推进就业创业工作的全程化、全员化、专业化、信息化。学校通过出台一系列文件确保了就业工作的机构、场地、人员和经费的四个保障。将就业工作作为核心指标纳入各学院(部)年度目标管理任务考核体系。认真落实统计工作“四不准”,不以任何方式强迫学生虚假就业。在全校清理、整合各种评优项目的大背景下,保留了大学生就业创业工作评优评先项目,并进行奖励。同时不断完善硬件设施建设,新建使用的逸夫创业大楼,配置了招聘厅、面试室、网上招聘室、大学生就业创业教育与实训中心、大学生创新创业孵化中心等。

二、推进就业市场建设,强化就业信息服务保障,着力提高就业指导服务水平

学校不断优化就业管理与服务,强化就业信息服务保障,以及职业发展和就业创业教学与指导,打造线上线下相结合的毕业生就业创业指导和服务模式。首先,是线上课程学习指导、线下课程教学和日常指导相结合的学习模式;其次,大力推进“91wllm高校就业智能网络服务平台”的使用范围,充分利用“互联网+”就业和新媒体应用技术,采取线上线下招聘相结合模式开展各类招聘;实现了全省百所高校就业信息互通,及时发布招聘信息、就业政策、求职技巧等资讯,同时与黄石市劳动就业管理局建立就业信息系统互联,开展就业指导服务工作和就业政策信息精准推送,提高我校毕业生就业工作效率和毕业生就业质量。

学校通过“走出去,引进来”方式,继续巩固和拓展校外就业市场;一方面继续实施走访优质校友企业和新建就业实习基地,另一方面与市人社局、市经济技术开发区、市劳动就业管理局和市人才中心合办了校园供需见面会;通过91就业网、微信服务号、QQ群等各种平台多方式多渠道发布用人单位招聘信息,针对专业和岗位进行“一对一”精准推送就业信息,实现就业信息全覆盖。学校就业信息网一年来共收集发布就业信息1082条,来校专场招聘单位191家,大型供需见面会2场,总计提供有效就业岗位48119个,生岗比达1:11.05,就业信息服务保障得到进一步提高。

三、继续拓宽就业领域,引入实习实训计划,促进高校毕业生多渠道就业

继续鼓励和引导毕业生到基层就业。继续配合相关部门组织实施好“特岗计划”、“大学生村官”、“三支一扶”、“大学生志愿服务西部计划”等基层就业项目,引导毕业生到国家和地方政策扶持的项目区就业。

认真落实“我选湖北、留在黄石”计划,实施“留在黄石”就业促进计划和“创在黄石”创业引领计划。一是充分运用“互联网+”等各类平台和各种途径宣传“我选湖北、留在黄石”政策,与市人社局、市教育局、市就业局及经济技术开发区和下陆区就业局合作,通过开展“局长校园行”、“就业创业政策进校园”、“企业家校园行”、“创业沙龙”、“校友讲坛”等主题活动,宣讲在黄石就业创业和实习实训政策与措施。二是与湖北省就业指导中心、市人社局、市经济技术开发区、市人才中心联合主办“湖北理工学院秋季校园供需见面会”、“全国民营企业招聘周”企业推介暨“人社惠民政策进校园”宣讲会。三是学校出台措施,鼓励学生在黄石就业创业和实习实训。调整教学计划,安排毕业生在黄石企业开展就业见习和创业实习。

四、切实做好就业困难学生精准帮扶工作,促进就业困难毕业生充分就业

学校高度重视就业困难群体的帮扶工作,出台了优先保障就业困难群体充分就业的相关文件,文件要求把离校未就业毕业生和就业困难毕业生的精准帮扶作为就业工作的重要任务。在“一生一档”、“一生一卡”基础上,通过对就业困难毕业生进行就业指导服务和精准帮扶,做到“一生一策”,促进困难毕业生充分就业和高质量就业。根据困难毕业生的不同原因、不同特点,通过个别谈心、个别咨询等方式,有针对性的为困难毕业生提供就业形势、就业政策、职场礼仪、就业技巧等方面的就业指导,帮助他们了解自己、探究职场、关注就业形势、掌握就业政策、更新就业观念、调整就业期望。并开展多种形式的辅导与培训,提升他们的自信和就业能力。积极帮助困难毕业生了解、利用国家及省市有关困难毕业生帮扶优惠政策,充分挖掘校友、行业企业等社会资源,优先为困难群体推荐岗位。通过就业岗位对接、就业信息推送、就业政策咨询、自主创业指导、求职补贴发放、人社部门信息衔接等方式,对就业困难毕业生加强跟踪,精准帮扶。

2019届毕业生中已建档立卡的452名就业困难同学,获得“就业创业求职补贴”49.72万元,实现全履盖。有448人实现就业,就业率为99.11%,高于我校毕业生初次就业率,其中协议就业298人、灵活就业78人、升学出国71人、自主创业1人;就业困难群体帮扶工作颇具成效。

深化就业创业教育改革,深入推进创业带动就业

学校坚持“创新创业教育融入思想政治教育、创新创业教育融入专业教育、贯穿人才培养全过程”的工作理念,探索实践具有自身特色的“五业融合、产教领创”创新创业教育体系和“六位一体、师生同创”创新创业人才培养模式,培育创新创业应用型人才。

完成人才培养方案修订,将创新创业教育作为专业人才培养方案构成的“四个平台”之一。面向全校学生开设《大学生职业发展与创业基础》、《大学生就业创业指导》两门通识必修课,不低于3个学分;专创融通课程不低于5个学分。,建设通识基础、专项实践培育、专业教育与创新创业教育融合的“三位一体”的创新创业教育课程体系。选派51名教师参加生涯规划TTT认证培训,16名教师参加省级以上创新创业教育师资培训。加强大学生创新创业基地建设,推进实施“一学院一基地一品牌”项目。

2019年,学校被教育部评为“全国创新创业典型经验高校”,大学生创新创业基地被省科技厅认定为“3A众创空间”、被省经信厅评为“小型微型企业创业创新示范基地”。湖北教育简报刊发了《湖北理工学院“五转三提”凝练应用型人才培养特色》的典型经验,《中国教育报》以《打造地方高校“双创”教育“升级版”——湖北理工学院师生“同创”产教“领创”》为题报道了学校创新创业教育的特色与成效。

鄂公网安备 42020402000119号

鄂公网安备 42020402000119号